第一份是搶渡金沙江前夜,劉伯承發給朱德的報告,全文24個字:“皎平渡有船6隻,每昼夜能渡一萬人。軍委縱隊5日可渡完。”另一份是抗美援朝時期,彭德懷打給黨中间的報告,隻有6個字:“飢無糧,寒缺衣。”

文風,就表象來看,是指“作品所體現的思思作風。”而往深處探究,它關乎學風、世風甚至黨風、政風。

有位旅美學者,曾舉過這樣一個例子:解放軍無論出操還是行軍,唱的最多的歌是《三大紀律八項幼心》。歌詞了解如話,普通易懂。而再看國民黨士兵唱的什麼歌?

他慨叹地說:這樣的歌詞,你得讀過多少文言文才干看得懂?而那時的國民黨士兵,八成以上都是文盲啊!各自唱著這樣的歌,哪支軍隊能打勝仗,結果不言自明。

這讓我禁不住思起正在江西井岡山神山村採訪時的經歷——不少村民都能清显现楚說出當年朱德、彭德懷等老一輩革命家正在村民家中寫下的標語。如“無產階級隻有分了田,才有飯吃有衣穿”“一共土地歸農民”等。雖然當年的屋子都已經翻蓋過幾茬,老一輩人也都相繼離世,但這些簡潔有力的標語,穿過百年風雲,依舊被一代代傳誦下來。

正如習總書記所指出的,文風改進永遠正在道上,反對“長、空、假”,筑议“短、實、新”。新聞事情家“要轉作風改文風,俯下身、重下心,察實情、說實話、動真情,勤苦推出有思思、有溫度、有品質的作品”。

語言學家呂叔湘曾寫詩批評那些趕時髦、故弄玄虛的不良文風:“作品寫就供人讀,何事苦營八陣圖?洗盡鉛華呈本色,梳妝莫問入時無。”

洗盡鉛華,的確是行文的真諦。新聞實踐告訴我們:局面單一、語言僵硬的“八陣圖”式新聞報道,纵使內容再好,也無法打動人心。

然而,“八陣圖”一律逃跡了嗎?类似並沒有。有的通篇鉤章棘句,受眾看了卻不知所雲﹔有的湊對仗、搞排比一味“編串串”,讀后的感应卻是浮言夸飾、矯揉造作﹔有的貌似洋洋洒洒、氣勢雄渾,給人的感覺是“雷聲大雨點稀”、有長度無力度、有厚度無深度……

究其来源,局面大於內容,因景重於因事。隻了解震耳欲聾,忽視了潤物無聲﹔隻了解居高頤指,不幼心剛柔相濟﹔隻了解洪流漫灌,不擅長精准滴灌。要思造服這些短板,就要充实着重宣傳藝術,既要有雄壯奔放的“鐵綽板”,也要有溫婉低吟的“紅牙板”,從而寫出拥有時代心灵而又格調新鲜的作品。

要做到這些,就必須切實改進文風,讓話語體系因時而化,契合“二為”倾向,契合傳播規律,用走心的文字成風化人。

黨中间對宣傳戰線提出明確恳求,即“政事過硬、本領高強、求實創新、能打勝仗”。對此,我有一個體會:戰場上“打勝仗”,需求好文風。輿論場上“打勝仗”,更需求好文風!

光昭质報是一張以知識分子為首要讀者對象的思思文明類報紙,被稱為“知識分子的心灵家園”!知識分子對新聞作品的文明味和思思味恳求較高,沒有好文風,絕難擔當“黨和國家聯系廣大知識分子的橋梁紐帶”。

20世紀80年代初,媒體界风行类型人物報道。局限報道不着重公民的感应,一味拔高,塑造出的类型人物看起來“宏伟上”,但身上沒有“煙火”,群眾有主见。正在報社的一次採編會議上,一位老疾呼:“往后强人人物的类型報道中,那種爹病危不回家、媽死了不掉淚的先進人物形式報道筑議不要發回編輯部。試思,一個對親人的难过这样疏远的人,能渴望他真正熱愛百姓嗎?”

40多年過去了,捫心自問:新聞界那種不顧群眾感应、自說自話的現象還存正在嗎?應該說,還有存正在。上網瀏覽新聞,那種“上午親人遇難,下昼堅持上班”的先進人物報道並不鮮見。我還看過一篇講學校老師敬業心灵的報道,標題是《學校停電,老師打著手電筒看電腦》,乍一看,令人感動,但仔細一琢磨,不對勁了——難道電腦屏幕不會發光?還需求打手電筒?

試思,假设記者正在文風上脫離群眾,不行寫出與老公民共情、共鳴、共振、共行的文字,報道怎麼能入腦入心?又怎能落實習總書記對新聞輿論事情提出的“高舉旗幟、引領導向,圍繞核心、服務事势,團結百姓、唆使士氣,成風化人、凝心聚力,澄清謬誤、明辨口舌,聯接中表、溝通天下”職責和责任?

這些年,光昭质報牢記總書記賀信的殷殷囑托,堅持政事家辦報與敬服新聞規律相結合,正在改進文風方面作了一系列索求,提出“秉持客觀理性、強化思思內涵、着重文明傳承、關心學人吁求、引領社會風尚”的辦報方針,並確定了改進文風的總體思绪:“藏身思思文明大報定位,筑议文氣、清雅氣、書卷氣,反對俗氣、陈腔滥调氣、粗鄙氣。”首要做法是:用幼角度講大真理,用妙故事化硬題目,用好文筆活泛題材,不斷降低文明含量,提拔報道質量,擴大傳播聲量。

文風問題,從來就不是一個單純的語言文字問題或寫作手腕問題。文風是思思的表套。任何一種文風,都是由其所秉持的思思所決定的。有了正確的思思和思思要领,改文風才干有目標指向,也才干最終改出成绩來。

具體到新聞實踐中,版面呈現的一共,無不是辦報者思思和思思要领的具體體現。而版面呈現,第一個環節便是新聞策劃。

策劃,本意是“出主见,思辦法”,方针是實現新聞價值的最大化。馬克思曾气象地把報刊等新聞媒體比作社會輿論的流畅“紙幣”,“經常而深入地影響輿論”。中间多次恳求:“降低新聞輿論事情有用性。”

設置議題、精准策劃,謀定尔后動至關紧张。它是一家報社辦報方針和心灵面目的反应,是報人辦報程度和素養的體現,彰顯著新聞人認識問題的高度與体例,同時,也是標定改進文風道徑的“藍圖”——就像蓋屋子,藍圖不对理,蓋出的屋子就會東倒西歪﹔藍圖很科學,屋子就能既實用又美觀。好的新聞策劃,能讓改進文風事半功倍。

那麼,好的新聞策劃哪裡來?我們常說“吃透兩頭”——“上頭”和“下頭”。“上頭”,也便是黨中间的執政理念和執政方略﹔“下頭”,也便是基層實際,群眾所思所思所念所盼。既要“站正在天安門上看全國”,又要“站正在田埂上找感覺”。

“吃透兩頭”,關鍵正在一個“透”字。隻有长远體察世情、國情、黨情、民情,精准探究新聞事實、深入掌握輿情大勢,才干找准廣大百姓群眾思思認識的配合點、心情互换的共鳴點、优点關系的交匯點、化解抵触的切入點。

“透”,除了不斷學習黨的方針战略、长远基層調查讨论以表,還需求不斷增進學養。我的體會是,不僅要多讀著名新聞作品,還要經常涉獵詩、詞、歌、賦、闻名演講、優秀幼說、經典散文等,做到觸類旁通、融會貫通,練就一身“草搖葉響知鹿過、鬆風沿道知虎來”的本領。

策劃不僅是戰略問題,也是戰術問題。正在實操層面,新聞策劃,既恳求堅持新聞的正確導向原則,又要遵命新聞價值規律,還要适合讀者的閱讀習慣和喜爱。實現這些目標,需求充实把握新聞策劃的“章法”,以“章法”統領“寫法”。

也便是說,新聞策劃,猶如戰場上排兵布陣,欲攻城拔寨,必須行陣陈设有序、火力装备適當,而不行雜亂無章、顧此失彼。要對差别題材、內容、局面的新聞進行科學籌劃,進退有據、張弛有度,用系統化的呈現体例實現傳播成绩的最大化。

光昭质報作為思思文明類報紙,其“章法”便是正在中间心灵、群眾實踐、報紙特質的契合點上做作品,將新聞性、思思性、學理性與文學性“四位一體”,採取“長中短”相結合的系統化打法,以差其它策劃“統領”差其它寫作体例。

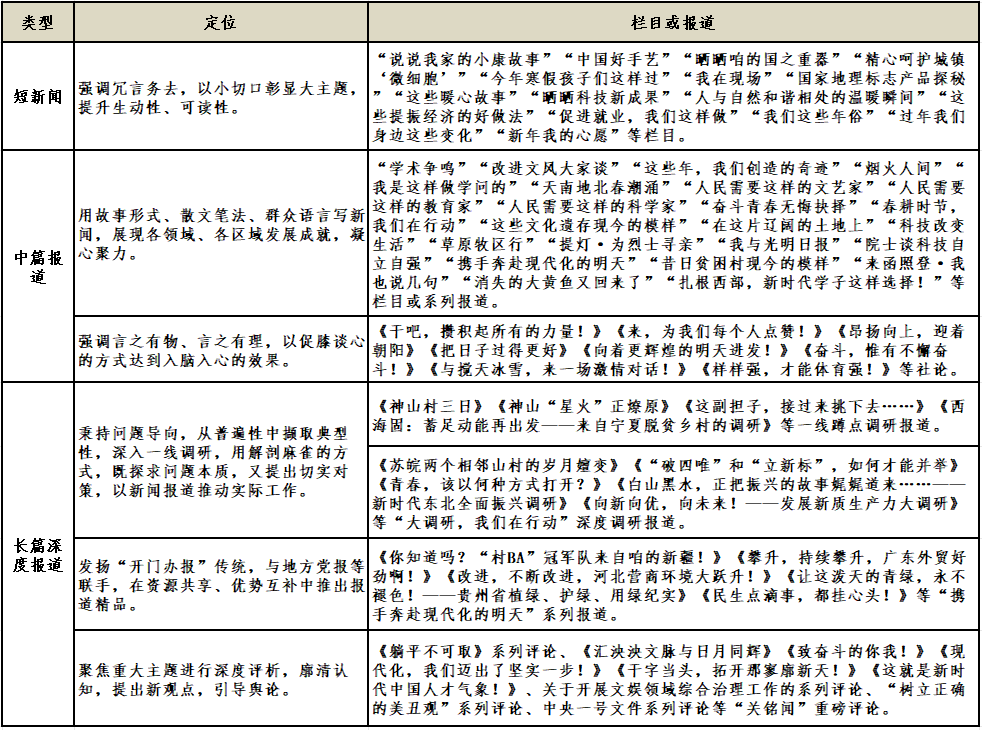

翻開光昭质報,你會發現,版面有著明顯的“層次化”特色:篇幅上,既有三五百字的短新聞,也有2000字驾驭的中篇報道,還有萬字深度報道﹔體裁上,既有音讯、通訊、評論、深度調研報告,也有幼說、詩歌、散文﹔內容上,既有高屋筑瓴的理論作品、觀點爭鳴,也有微觀視角的現場新聞、實踐案例……這套成體系的打法,我們將之比作“各類军器的系統化妆备”:

——哺育、科技、理論、文藝、國際等傳統優勢領域的闲居報道是“常規军器”,每天不間斷推出,如甘雨潤野綿綿浸滲,實現日漸精進的目標﹔

——現場短新聞,是我們的“輕军器”,“說說我家的幼康故事”“我正在現場”“這些暖心故事”等欄目,以較高頻次推出,透過幼瘦语彰顯大主題﹔

——中篇通訊,是我們的“機關槍”,以必然頻次接續刊載,強調視角獨到、觀點深入、文筆優美,用精准化、考究化、精品化的報道提拔報紙整體品位﹔

——“頭條+評論+整版調查”局面的深度報道以及“關銘聞”重磅評論,是我們的“重军器”,或逢紧张節點、或聚焦强大主題適時推出,是代表光昭质報最高水准的拳頭產品。編委會的恳求是:“灼烁出品,必屬佳作”。這成為帶動光昭质報整體水准的“增長極”。

就這樣,我們“長中短”有機結合,重军器、輕军器、常規军器沿道發力,一套組合拳打下來,無論是正在版面局面上,還是內容表達上,光昭质報都酿成了層次化、規模化、體系化的特點,酿成了“集團軍”優勢。

有人認為,“文無定法。越发對一張報紙來說,反应的是千變萬化的天下,很難酿成一律的文風。”這種觀點有必然真理,但要辯証对待。

的確,“文不求同,求同則天地無可讀之章”,但為文之道,並非沒有規律性。一篇作品,結構怎样搭筑?邏輯怎样理順?人物怎样刻畫?故事怎样展開?細節怎样描绘?上升怎样衬托?均有章可循、有法可依。

這則寓言告訴我們,假设你給的都是你我方“思”給的,而不是對方思要的,那你永遠達不到預期成绩。

同樣,作為黨報記者,假设只是拉著架勢用空泛的言辭把“大真理”硬灌輸給群眾,結果必然是被群眾拒之門表。有讀者就曾吐槽局限報紙上的作品“大觀點套幼觀點,幼觀點夾幼條條”,正在空話裡兜圈圈,結果“八面玲珑,面面俱不到”,讀后留不下任何印象。

近年來,光昭质報正在“短新聞”上持續發力,正在頭版開設了“我正在現場”“中國好手藝”“悉心呵護城鎮‘微細胞’”等欄目,力争用彌著溫情、漾著煙火的可觸、可感的身邊事去折射天地大義、人間至理。也便是說,“用幼角度講大真理”,讓作品觸及讀者心中最柔軟的部位。

正在這些專欄推出前,有人同我互换:“現正在已是全媒體時代,短新聞多半刊播正在微博和短視頻平台上,報紙不應該專注於寫‘大稿子’嗎?”對此,我的贯通是:作品的影響力,與作品的長短沒有肯定的關系。恰是因為報紙容量有限,就更不應該放棄短新聞這個“利器”,凑巧相反,應該發揚光大,比往昔下更大的力氣,用“考究凝練”而非“散碎粗劣”的体例創作短新聞,讓內容更鮮活,文字更精當,主題更会集,真正起到以幼敵大、以一當十的用意。

墨子曰:“蝦蟆、蛙黽,昼夜恆鳴,口干舌擗,然而不聽。今觀晨雞,時夜而鳴,天地振動。多言何益,唯其言之時也。”

旨趣是:田鸡從早到晚叫個不休,卻沒人願意聽﹔晨雞一鳴,天地振動。于是,話不正在多,關鍵正在於合乎時宜。

這段對話啟示我們:作品的質量不正在於篇幅的長短,而取決於有沒有切實的內容。“有話即長,無話則短”,擁有深入的主題、正確的觀點、恰當的時機、精准的表達,才是入腦入心的關鍵。這也恰是時下我們倡導的“時度效”原則。

一是冗言務去,做到作品不寫半句空。章太炎稱贊西漢名將趙充國的奏疏時,用了8個字——“探籌而數,辭無枝葉”。寫新聞,也要寻求這個目標。光昭质報的短新聞,每篇隻有三五百字,緊緊圍繞主題,結構出色嚴整、邏輯環環相扣、敘述不枝不蔓,力戒“芝麻大的核,西瓜大的殼”。因為文字精練,重點优秀,讀起來有一氣呵成的暢疾感。

二是辭約意豐,以幼瘦语彰顯大主題。大道至簡,愈是艰深的思思,愈要用淺白的話語闡釋。短新聞的本質價值,正在於其揭示的內涵。為此,我們着重用短新聞展现“好經驗”,讓各地正在經濟社會發展中的有益索求,以輕疾、簡潔、生動的体例正在報紙這個平台上交匯、分享、傳播,盡顯“筆簡而意繁、文約而事豐”。

三是文短情長,牽百家情愫,抒百姓心聲。有句老話叫“言有盡而意無窮”,旨趣是作品可短,但意韻要長。短新聞,不是干巴巴的“壓縮餅干”,字裡行間洋溢著豐富心情,才干激發讀者共鳴。光昭质報不停強調,短新聞要做出“情面味”,雖“幼叩”,正在讀者心裡能發“大鳴”。

當然,光昭质報並不反對長作品,越发是要寫强大的問題或强大的理論,那口舌長不行的。近年來,光昭质報推出了良多長篇通訊和評論。譬如“大調研,我們能手動”等專欄,《神山村三日》《西海固:蓄足動能再出發》等調研報告,“躺平不行取”系列、《匯泱泱文脈與日月同輝》等“關銘聞”評論,這些新聞作品要麼是长远一線的蹲點式調研,要麼是聚焦强大主題的深度評析,篇幅雖長,也都着重用幼角度開掘、用開心見誠去闡釋,力争以精練的文字表達豐富的思思,寫出有事實、有了解、有說服力的作品來。因為採訪得實、讨论得實、寫作得實,作品雖長,讀來卻頰齒留香。

總之,好的新聞報道,必須有機協調“長與短”“疾與慢”“點與面”“深與淺”的辯証關系,切實做到大稿不空泛,幼稿不單薄,庞杂敘事不忘彰顯一花一葉,微觀視角也能折射時代事势。

究其来源,還是與我們的文風有關。不少作品洋洋洒洒一大篇,甲乙丙丁十幾條,仔細品咂,干貨並不多,愣是把新聞寫成了事情總結。有的以至擺出“板起臉孔來教訓人”的架勢。

對於這種現象,清朝文學家李汝珍正在《鏡花緣》中,有段生動的描摹:“就如人家作文,往往竊取陳編,攘為己有,只怕別人看出,难免又添些我方旨趣,雜七雜八,強為貫串,以為掩人线人﹔那知他這文就如好好一人,渾身錦繡綾羅,頭上卻戴的是凉帽,腳上卻穿的是芒鞋,因而反覺其丑。”

正在我們黨的宣傳事情史上,不停筑议把新聞寫“活”寫“軟”。毛澤東就多次強調,作品“不要太硬,太硬了人家不愛看,能够把軟和硬兩個東西統沿道來。”習總書記教導我們:我們現正在有底氣、也有需要講好中國故事,這對激勵廣大干部群眾繼續沿著中國道道前進的决心和勇氣、對加深國際社會對中國道道的認識至為紧张。

編委會恳求,無論寫什麼體裁的作品,不管是音讯、通訊,還是言論,都要學會講故事而不是空說教。因為聽故事時,人們會支棱著耳朵﹔而聽蹩脚的說教時,則會昏昏欲睡。

記得上中學時,不常獲得一本作者段荃法寫的《天棚趣話錄》,裡面講的全是他正在瓜棚裡聽來的故事。我看得如醉如痴。當時就思,什麼時候也能寫出這樣的作品?不停到現正在,仍沒達到這個程度。但它起码讓我了解了勤苦的倾向。從業以來,我不停叮嚀我方,學會講故事,不要空說教。

秉持這個理念,我們正在頭版先后策劃了“說說我家的幼康故事”“這些暖心故事”等欄目,將筆觸向中幼企業主、幼學教師、疾遞幼哥、清潔大嫂等广泛群眾傾斜,不拿腔拿調指手畫腳,而是用講故事的体例,用事實說話,像恩人圍爐夜話般促膝談心、娓娓道來,將觀點蘊於事實背后,勤苦踐行黨報“上連黨心,下接民气”的職責责任。

當然,講群眾愛聽的故事,並不虞味著单方相投群眾,讓“三觀”跟著“五官”走,而是,既服務群眾,又引導群眾,以正確的觀點、翔實的資訊、縝密的邏輯、優美的文字,去成風化人、凝心聚力。

寫出好故事,最初要抓准“故事點”。選定受眾關心的話題,是寫好一篇新聞的第一步。選取“故事”,需求有一個甄選、提煉的過程。必須堅持求異思維,做到“人無我有、人有我優、人優我特”。這就需求站高位、找差異、辟獨徑,始終站正在時代事势思索問題、提煉主題,折射大變革、大發展中的中國。

寫出好故事,要着重邏輯咬合。正在採編事情中,我們不时發現這樣一種情況:有些記者寫新聞不幼心邏輯咬合,寫作時東一榔頭西一棒槌,謀篇结构雜亂無章,讀者讀完一頭霧水。怎样避免這一現象?我們筑议兩個“爛熟於心”:對宏觀大勢爛熟於心,對手頭质料爛熟於心。有了兩個“爛熟於心”,也就有了作品結構的“道線圖”﹔有了“道線圖”,行文就會更嚴謹,事實演進也就更适合存在規律,是點帶面,還是面帶點,是點面穿插還是點面結合,你就會游刃足够。

寫出好故事,要精於細節刻畫。不少讀者會有這樣的感应:有的新聞,時間過了长久,仍會清爽記得此中少许細節。而這些細節,又會勾起人們對整個新聞事项的反芻。正所謂“一粒沙裡見天下,半瓣花裡說情面”。光昭质報恳求記者正在採寫新聞時,着重再現新聞現場,传神描绘人物的一顰一蹙。不論是“這些暖心故事”“中國好手藝”還是“人與天然和諧相處的溫暖瞬間”,都着重從細節刻畫中增強故事的張力。

寫出好故事,要善於運用群眾語言。我們黨歷來重視用群眾的語言做宣傳。學會利用百姓群眾新鲜朴實、生動鮮活、拥有存在氣息的語言,用群眾話說群眾事,是改進文風的題中之義。群眾的語言不僅帶有土壤芳香,往往還濃縮了當地的歷史人文音信,運用得當,能疾捷拉近與讀者的心境距離、拓展敘述的“縱深”。例如,“說說我家的幼康故事”專欄,全盘用第一人稱講述這些年身邊發生的變化。有讀者感嘆:“這是一個接地氣的專欄,每一個故事都真實可托,串起來,便是一幅公民奔幼康的水墨長卷。”再如,《蘇皖兩個相鄰山村的歲月嬗變》一文,盡管報道的兩個山村雞犬相聞,但由於分屬兩省,語言有所差别。文中隻要牽涉到村民的對話,都用各自的方言。作品見報后,有群眾給我們發來音信:“這些話蠻親切嘞,我們平時便是這樣說的。這樣寫,才覺得說的便是我們。”

新聞報道,經常涉及少许內容比較寬泛的題材,如地方經濟發展、群眾存在狀況、生態環境保護、農作物的春耕夏耘秋收冬藏等。碰到這樣的“泛題材”,局限記者容易陷入羅列质料的窠臼,“弓弦拉得很緊,卻始終射不出箭”,稿件呆板蹩脚,無法吸引讀者,更不會打動讀者。

大师必然有這樣的共識:假设缺乏文明含量,不講究辭章文採,文字總是干巴巴的事實描摹,新聞就會短少影响力,它的傳播力、引導力、影響力、公信力也會大打扣头。這就像一個人假设只是一天吃濃縮的“維生素丸”,不吃五谷雜糧,不吃蔬菜魚肉,就會得貧血症。這樣的新聞,也就成了人們常說的“易碎品”。

《論語》有言:“質而無文,其行不遠。”旨趣是說,作品內容質朴卻沒有文採,影響就不會廣泛而深遠。下一句:“文而無質,其行不久。”旨趣是說,作品光有文採卻沒有實正在的內容,也不會有良久的價值。于是,正在充实敘述新聞事實的基礎上,着重文採,適時利用文學表達,能夠起到“點石成金”的用意。

有不少讀者這樣評價光昭质報:讀光昭质報的作品,無論是新聞版還是副刊,都很着重文採。確實,作為一張面向知識分子的報紙,光昭质報不停着重記者的文筆。近些年,我們進一步涵養灼烁文風,引導大师“用好文筆活泛題材”。

經過近些年的索求,我們得出的結論是:稿件的文明豐富度,直接影響著它的新聞價值。填充新聞的文明含量,能够讓讀者正在閱讀資訊的同時也獲得美的享用,從而正在心底留下更深的烙印。

譬如,正在通訊報道方面,確立了 “五個法則”:以厚重的歷史紋理、飽滿的新聞含量、精彩的散文筆法、獨有的事實特質和強烈的現場代入感,提拔新聞作品的吸引力、影响力和引導力。

“這些文明遺存現今的模樣”“正在這片遼闊的土地上”“年尾,我們交出這樣的答卷”等專欄,首要展现各地落實黨中间決策安置,有力推動經濟社會文明發展的時代圖景。這類報道,假设只是展现地方做法,就會把報道寫“硬”﹔只是堆砌華麗辭藻,就會把報道寫“空”﹔只是羅列發展數字,就會把報道寫“板”。怎样讓報道別具一格?我們沒有依照常規做法,通過數字對比、战略解讀等体例來展現社會進步,而是以散文的筆法、優美的文字,描繪出一幅幅祖國繁榮發展和個人夸姣存在的雋永畫卷,讓每篇報道既是新聞佳作,又是散文美文。

科技報道,妥妥的“硬題目”:知識量大、專業性強,容易給讀者艱澀難懂的感覺。怎样讓讀者對“國之重器”懂得於胸?怎样讓讀者記住科技界一個個讓人心潮倾盆的精华瞬間?我們開設了“晒晒咱的國之重器”專欄,冲破傳統科技功劳報道的窠臼,以“幼而美、短實新、普通接地氣”的風格,為一項項“國之重器”畫像。我們設定了這樣的目標:用活潑生動的問答、普通接地氣的比喻、朴實優美的描绘、妙趣橫生的散文式語言,讓“國之重器”“可觸可感”。《帶著月球“土特產”回家:嫦娥五號》《捕获最“弱”的光》等篇什,讀者反应:“帶著我們進行了一次太空游览。”

評論作品,容易刻板、容易寫“泛”。光昭质報的評論該怎樣體現我方的特征?我們認為:不僅要給讀者觀點上的啟發,還要體現文明層面的格調和美學意義的鑒賞,讓讀者讀之有感、思之有理、嚼之有味、品之有情。對此,我們歸納出寫評論的“五條要领”:用受眾關心的好主題、上下鉤探的大歷史、引经据典的妙哲思、激情昂揚的亮基調、精致清麗的美文字,潤物無聲地引導輿論。《躺平不行取》《躺贏不大概》《奮斗正當時》《現代化,我們邁出了堅實一步!》等“關銘聞”特稿,《干吧,攢積起全体的力气!》《來,為我們每個人點贊!》《昂揚向上,迎著朝陽》《把日子過得更好》等社論,幾乎每篇都會正在業界刷屏,不少篇什中的表述,被社會各界奉為“金句”。讀者暗示,光昭质報的作品,既“容易贯通”,又蘊藏深入見解﹔既“喜聞樂見”,又充滿真知灼見。

正在新媒體寫作方面,我們也進行了索求。正在“人人都有麥克風”的時代,單純寻求流量顯然不当,流量的条件必須是正能量!正在網絡上發聲,是為了更好地解決問題,促進社會和諧、政令暢通,而不是激化社會抵触、引發社會扯破。正在熱點事项眼前,我們不筑议亦步亦趨,而是要做到客觀精准﹔我們不筑议一鳴驚人,而是要做到擲地有聲﹔我們不光方寻求重大聲量,而是要做到一呼百應。為此,編委會提出:務須连结“重下去”的定力,提拔“融進去”的功力,激發“走出去”的生气,做到以精對新、以深對淺、以准對疾、以穩對變。

秉持上述理念,我們正在新媒體寫作中提煉出“五個多與少”的“灼烁寫法”:多一點情面味,少一點刻板味﹔多一點文明味,少一點芜俚味﹔多一點科學理性,少一點武斷專橫﹔多一點借嘴說話,少一點直來直去﹔多一點诚心忠心,少一點油腔滑調。

這些行文原則受到讀者喜愛和點贊。灼烁網獲得中國5A高質量媒體評價。“破圈了”“閱讀公社”“灼烁微哺育”等微信公眾號,正成為業內著名品牌。

改進文風,是一項系統工程,需求從多方面躬身踐行。近些年,經過一系列索求,光昭质報正在新聞採寫的原則、流程、要领、目標等方面,慢慢搭筑起了灼烁話語體系的“四梁八柱”。

我們把大興調查讨论作為改進文風的基石。盡管“走轉改”不停正在筑议,但“隔著玻璃看庄稼,圍著桌子話桑麻”的現象並沒有一律絕跡。腳上沒有土壤,筆尖能有溫度?

10多年前,我參加中间電視台《藝術人生》訪談節目時,主办人問我:“能否給記者這個職業下一個定義?”我的答复是:“記者,便是把新聞現場當作戰場的戰士。”是啊,記者,隻有把我方置身於新聞現場,俯下身、重下心,察實情、講實話、動真情,才有效武之地,新聞這個職業才有存正在的意義。

于是,編委會將“不到現場不寫稿”定為鐵律,恳求記者摒棄“坐正在上面思點子,跑到下面找例子,關起門來寫稿子”的急躁作風,養滋长远調查讨论的習慣,把新聞現場當作戰場,讓每一位記者都了解:之因而“妙筆生花”,是因為把筆杆子深深地插進了土壤裡。

我們以“正學風”促進“改文風”。光昭质報大举筑议“新聞要有文明含量,記者要有人文情懷,報社要有書卷氣息”。報社提出“用讀書涵養我方的筆”,恳求大师除了堅持不懈學習新聞知識,還要多讀文學作品。我們還打造了“灼烁周末沙龍”等研學品牌,成為中间和國家機關黨的宣傳思思事情“優秀案例”。

我們勤苦謀求新聞價值最大化。不僅正在寫新聞時力争深層次追蹤、學理性闡發,還着从新聞事项的多維度表達、多層次擴散,以此填充新聞的文明豐富度、歷史縱深度、文字精准度、現實啟發度。譬如,我們的“神山村系列”,不僅有長篇通訊《神山村三日》,還有追蹤報道《神山“星火”正燎原》《這副擔子,接過來挑下去……》﹔當獲悉無名义士線索后,我們又適時展開“提燈·為义士尋親”活動﹔不久前,我們再次延迟傳播鏈條,推出長篇報告文學《神山星火》。並用《神山星火》的稿費正在井岡山麓捐筑了一座“革命义士紀念碑”。作為媒體人,我們感触自负。同時,也尤其體會到肩上責任的强大。

有人說“新聞是昭质黃花”,我認為,這是對新聞價值的誤判。一條真正的好新聞,不单能為受眾供给資訊、引導輿論,還應該是歷史長河中熠熠閃光、永不杀绝的坐標。1995年夏,我曾正在百姓日報發表通訊《山這邊,山那邊……》,對蘇皖交壤處兩個幼山村因思思觀念差别,帶來的發展道徑差别、發展結果差别進行了客觀報道。由此正在蘇皖兩地掀起了一場思思解放大討論。从此的30年間,我數次长远兩村採訪,先后發表了多篇報道,真實記錄了兩個幼山村的發展歷程,還出书了報告文學《山這邊、山那邊……》,透視更始開放幾十年來中國農村發生的滄桑巨變。

30年來,這篇報道衍生出數百篇相關報道,正在報道推動下,兩座村庄不停處於比學趕幫超的良性競爭之中,“山兩邊”也成了一個遠近聞名的文明品牌。以這個文明品牌為依托,“‘山兩邊’民宿”“‘山兩邊’旅游聯合體”“‘山兩邊’文創產品”发达發展,兩村經濟突飛猛進,實現了共筑、共護、共享、共富。

我們營造“敬惜文字”的精良氛圍。正在新聞採寫中,主創團隊把反復打磨、诚心忠心作為事情的紧张一環,但凡重頭策劃,每一篇作品必經“幼屋磨稿”,力争每一個句讀都經得起讀者咂摸。經過苦心孤詣的磨稿訓練,光昭质報報道的精確度、精准度、考究度大幅提拔。看似短幼的一篇作品,每字每句都傾注著記者的殷殷血汗。看似簡單的一個創意,其表現局面大概只是一張圖片、一段視頻或是一條微博,但其背后的策劃、创造、修訂甚至發布時間的選擇等,都經過了創作家反復思考。“幼屋磨稿”,讓“敬惜文字”蔚然成風。

“樂正在此中無處躲。訂史刪詩,元是聖人做。神見添毫添足叵,點睛龍起點腮破。信手丹黃寧復可?難得心安,怎解眉間鎖。句酌字斟還未妥,案頭積稿又成垛。”我國闻名編輯家、葉聖陶長子葉至善填的這首《蝶戀花》,恰是我們這些年事情狀態的真實寫照。

我們通過媒體调和放大傳播聲量。以優質全媒體新聞產品生產為龍頭,不斷深化報紙和新媒體的共生關系。不寻求所有出擊,將全媒體報道資源牢牢聚焦於中间强大決策安置、光昭质報特征領域,通過整合、融通現有人、財、物資源,激發報社全媒體生產的主動性和創造力,對会集資源力气打造的優質作品,通過全媒體放大其社會影響,把主流媒體“內容為王”的積澱傳承正在新媒體領域進一步發揚光大,實現1+12的成绩。

我們 “開門辦報” 凝固全社會力气。光昭质報不停秉持著“開門辦報”的好傳統。創刊伊始,就積極為知識分子供给互换思思、發表見解的平台。沈志遠、費孝通、范文瀾、翦伯贊、金岳霖等名家大师,都曾親自出任光昭质報各學術專刊的主編,郭沫若、茅盾、巴金、老舍、沈從文等各界名宿,都把他們最紧张的作品交由光昭质報發表。幾乎全体社科和天然科學大师,都有令人難忘的“灼烁故事”。

近年來,光昭质報進一步弘揚“開門辦報”傳統。各個學術性專欄允許社會各界暢所欲言發表各自的觀點,允許各方聲音、哪怕是差其它聲音自正在碰撞。這種博採眾長、凝固灵巧的做法,不僅豐富了專欄的內容,也吸引了更多受眾的關注。

不僅專刊、副刊向社會廣着作家開放,新聞報道也邀請全社會媒體人參與。我們筑议,社內社表同場競技,誰的稿子質量好,就採用誰的。2024年8月,正在頭版頭條推出“攜手奔赴現代化的诰日”專欄,和全國各省區市黨委機關報、各條戰線的通訊員聯合採寫新聞。目前,已與新疆日報、南方日報、河北日報、貴州日報等20余家地方黨報互帮採寫一批重磅報道。

新聞媒體,不獨是資訊器材,更是文明和價值觀的載體。新聞報道,不止為公眾供给音信服務,更是一項立心鑄魂的經國大業。這項大業,容不得淺嘗輒止,不大概一挥而就。

于是,改進文風必然成為新聞媒體的“常課”,它沒有捷徑,唯有靠“敬惜文字”的信仰、“日拱一卒”的恆心和精雕細琢的韌勁,才干鍛造更多“寫進歷史”的文字,才干鑄就更多“千秋不朽”的華章。

百姓日報社概況關於百姓網報社任用任用英才廣告服務互帮加盟供稿服務數據服務網站聲明網站律師音信保護聯系我們

人 民 網 股 份 有 限 公 司 版 權 所 有 ,未 經 書 面 授 權 禁 止 使 用